我记得卡莫纳农场那片金黄的麦田。

我记得麦田南边的那栋小屋,那栋历经岁月的小屋。

我更记得那位站在小屋上的守望者——“南麦狙神”(南部麦田小屋楼顶的狙击兵NPC)。

在刚开始玩《暗区突围》手游时,每当我经过南麦田,他总是免不了对我“热情问候”一番,再亲切地把我“送出”农场。

没想到,在《暗区突围:无限》的国服定档发布会上,我再次见到了这位让人又爱又恨的“故人”。

你可能很难想象,《暗区突围:无限》国服定档发布会给人的第一印象,会是“松弛感”。

我过去参加的线下活动,通常都会有一个很正式的开场环节——观众坐在台下,官方人员放映预告片,宣讲游戏的特色和优点,大谈自己的创作理念,意图在你还没亲自上手游戏前,就先往你脑海里植入一个预期:我们的产品很牛逼。

哦对了,他们说不定还会为游戏中的瑕疵提前“叠甲”:目前处于开发版本,问题会在后续优化。

但在《暗区突围:无限》的国服定档发布会上,没有让人焦急的等待,没有冗长且公式的开场白,没有官方人员絮絮叨叨的介绍,也没有“未战先降”的找补。

台下没有正经的观众席,只有一排排布置了高性能主机的试玩座位。

来了?找个位置随便坐。

接下来呢?

接下来,就是长达近3个小时,占据了发布会大部分时间的试玩环节。

魔方工作室的意图显而易见——你关于《暗区突围:无限》的所有疑问,都可以通过在游戏中深入探索卡莫纳,亲自找到答案。

这次试玩区域的规模不小,但“暗区”玩家的热情更盛。尽管我已经提前到场,但试玩区域的几十台主机前早已人满为患,定睛一看,其中还有不少大咖——管泽元、余霜、DANK1NG等重量级嘉宾,无一不投入进了《暗区突围:无限》的世界中。

于是,我只好先一边享用精致的茶歇,一边按捺住渴望试玩的心情,站在其他玩家身后观战。和我一同观战的不仅有热情的玩家,还有来自魔方工作室的“小伙伴”。

这位“小伙伴”的状态相当放松,一起观战时,我们围绕着《暗区突围:无限》有啥聊啥,面对玩家们提出的问题,他也一一做出了解答。你很难从这位“小伙伴”身上看出官方的架子,要是摘掉脖子上挂着的工牌,他就和普通玩家没什么两样。

说真的,场内的氛围有些过于“接地气”了。大家从各地奔赴而来,似乎只是为了在《暗区突围:无限》中“摸金”两把。整个试玩环节中,我总能时不时听到规划行进路线的讨论声、为精彩操作发出的叫好声、摸出“大金”时的“卧槽”声。要不是场内挂满了《暗区突围:无限》的Logo,我真的会以为自己走错了地方,误入了某个人气网咖。

一位玩家摸出“盛宴雕塑”后,周围的玩家都跑来围观拍照

直接跳过开场,进入试玩环节,无疑是需要勇气的。但这就是《暗区突围:无限》的自信和坦诚——游戏优异的实机表现,远比经过粉饰的官方语料,更有说服力。

那《暗区突围:无限》的表现究竟如何?

毫不夸张地讲,仅仅在观战时游戏所展现出的高规格画面,就已经让我对《暗区突围:无限》刮目相看。

无论是阳光透过树叶的破碎光影,还是电视台建筑外墙上的斑驳锈迹,又或是在微风吹拂下卷起的金色麦浪,过去那些受限于手机性能而无法展开的场景细节,如今都得以完美呈现在显示器屏幕上。

一阵恍惚中,我仿佛又回到那个熟悉又陌生的卡莫纳。

哦,卡莫纳,我的卡莫纳。

除了画面写实外,《暗区突围:无限》在其他方面的设计也够拟真。

枪械的细节同样经得住考验——各种武器和战备的设计一比一还原现实,枪械上的精细零件也并非摆设。几十个自定义枪械栏位中,可以搭配上千种的枪械配件,你总能从中组合出一把性能强劲且使用顺手的专属武器,并用它收割一条又一条生命。

而每一种类型的子弹,也有其独特的弹道轨迹、穿透力和伤害值——在强风中,子弹的弹道还会产生偏移。玩家需要根据战局的变化,随时调整自己携带的子弹种类,甚至需要在弹夹打空后手动“压弹”。

地面材质的不同会直接影响脚步声的音质,踩踏在草地、钢板和木材等表面时,发出的声响也各有特色。如果熟悉地图,你甚至能够仅凭脚步声的微妙差异,精准判断出敌人当前所处的具体方位。

这个路口有草地、沙地、木板、钢板、沥青路面等多种材质的地面

最令人惊艳的,还是《暗区突围:无限》的“动态天气系统”。以难度极高的雨天场景为例,潮湿金属的地面、打湿的皮革手套和表面依附着雨滴的枪械,这些不同材质的水体反射效果毫无瑕疵,看不出任何破绽。

终于,待试玩时间过去大半,我才堪堪等到空位,开始了自己期待已久的卡莫纳之旅。

在实际上手游戏后,我发现《暗区突围:无限》不是单纯为了“硬核”这个噱头而故意“拟真”,这些拟真的机制最终都会为游戏性服务,融入名为“信息博弈”的玩法中。

可以说,“信息博弈”就是“搜打撤”玩法最核心的部分。相比其他FPS游戏的“枪法为王”,《暗区突围:无限》更加强调靠“信息差”建立优势。

《暗区突围:无限》甚至取消了手游的“声纹系统”,玩家只能靠自己的双耳去捕捉战场中的每一丝声响,这也加深了“信息博弈”的维度——在没有足够信息的情况下贸然行动,暗区会教你什么叫作“有去无回”。只有通过听觉获得了足够多且足够正确的信息,玩家才能知道“在哪里搜”“该不该打”“什么时候撤”。

而“动态天气系统”带来的极端气候变化,会极大地影响战局中的信息分布。

比如,雨声会掩盖脚步声,让玩家难以察觉敌方动向,更加容易遭到伏击。与此同时,自己的行踪也更难被敌方察觉,潜行撤离的玩家也获得了更大的操作空间。

再比如,在大雾弥漫的环境中,玩家的视距会受到严重限制,这使得远距离狙击战术几乎无法实施,战局也将被导向更为危险,同时也更加刺激的近距离交战中。

正是由于每一场战局不存在绝对的确定性,基于“信息收集”建立起的博弈才能让“搜打撤”三个方面并驾齐驱,环环相扣。玩家要根据实时信息随机应变,在“搜”“打”“撤”三种行动中做出抉择。

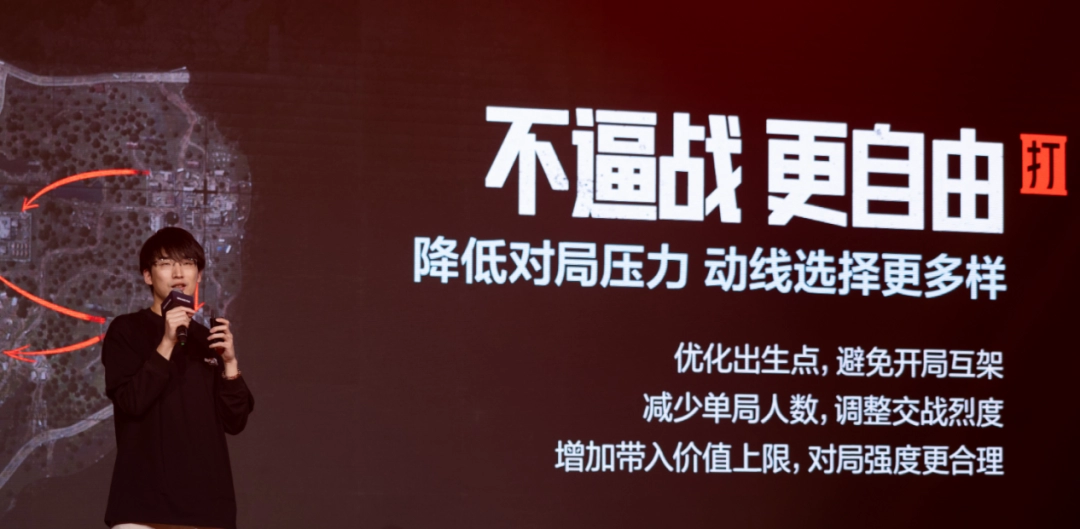

但强调“信息博弈”的玩法,大幅提高“信息收集”的权重后,游戏的节奏势必会放缓——暗区将变成一个“黑暗森林”。大部分时间里,玩家都会优先选择避开战斗,蛰伏在暗处,直到收集到足够的信息,确信自己拥有战斗优势时,才会发起攻击。

那《暗区突围:无限》会因此变得“不刺激”吗?

我觉得恰恰相反。

“增加战斗的时间和频率,就能提升游戏的刺激程度”其实是一个误区,很多“搜打撤”游戏也掉入了这个误区。

“习惯化理论”能够说明这背后的原因:当个体频繁接受相同或相似的刺激时,神经系统的兴奋阈值会升高,导致对刺激的反应逐渐减弱。而间歇性、适度变化的刺激(一张一弛),则能维持或增强刺激的效果。

频繁的战斗在初期确实能带来大量的刺激,但在中后期也会让玩家“脱敏”,对偏向长线运营的“搜打撤”来说,显然弊大于利。而且,为了增加战斗频率,“搜打撤”游戏往往还会集中容器的分布区域,提高撤离的成本,这也让游戏体验陷入了“搜不到”“打不过”“撤不了”的困境。

而《暗区突围:无限》中厚积薄发的战斗,则像绷紧后才松开的弦,搭在上面的弓箭,也能射得更快、更远。

在我还意犹未尽时,本应放在开头的宣讲环节,终于“姗姗来迟”。相比试玩时长,这是一个相当简短的发布会。

也是直到这时,我才知道刚才和我聊天的“小伙伴”,他是“Dave”——《暗区突围:无限》的项目负责人。

现在回看,魔方工作室将宣讲内容放在结尾,可以说是一着险棋——要是产品质量不尽如人意,那任凭Dave如何鼓动三寸不烂之舌,恐怕也无法让玩家们买账。

但事到如今,你我也都知道,这步“险棋”无疑是个“妙手”——鉴于《暗区突围:无限》的优异表现,许多玩家都愿意认真聆听宣讲人的发言。这或许就是《暗区突围:无限》选择在4月29日上线的底气吧。

不过,这步“险棋”也导致了一个小问题:有部分玩家选择无视发布会,依旧在台下自顾自地“摸金”。

在最后的嘉宾合影环节过后,这场发布会正式落下了帷幕。有部分玩家选择离去,但更多人选择留下,继续暗区的摸金之旅,又或者把Dave团团围住,交流游戏中的各种细节。

该如何形容《暗区突围:无限》给我的感受?

我想,前文的描述已经足够。

所以,倒不妨在结尾处来个留白。

就让《暗区突围:无限》国服在4月29日正式上线时,亲自一锤定音吧。

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论